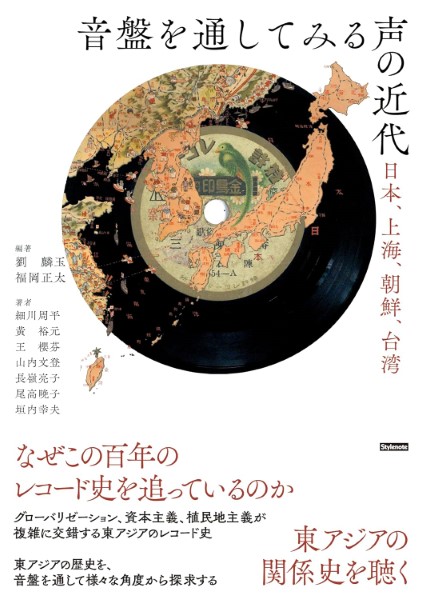

19世紀に誕生した蓄音機は、20世紀に入りアジアでも急速に普及した。西洋のクラシック音楽の輸入盤ばかりでなく、日本、中国、台湾、朝鮮でもさまざまな録音が行われ、多くの音盤(SPレコード)が発売された。本書では、東アジア各地域におけるレコード史が、日本と関わりを持ちながら展開してきた点に言及し、レコードが東アジアに普及した背景や、複雑な構造の中で日本が音楽の伝承に与えた影響などが論じられている。当時、欧米の外資系を含む日本のレコード会社は、東アジア各地に積極的に進出し、録音、販売を行った。こうした東アジアのレコード産業の歴史は、グローバリゼーションのひとつの例と見ることができる。さらに、台湾と朝鮮半島のレコード産業の発展は中国とは異なり、日本の植民地支配の影響も大きかった。日本のレコード産業と植民地の歴史には、グローバリゼーションや資本主義、植民地主義が複雑に交錯している。また本書が音盤(レコード)を扱いながらも、書名に「音楽」ではなく「声」を用いているのは、当時のこれらのレコードの内容が音楽にとどまらず、歌はもちろんのこと、演説や映画説明、戯劇など、多様な声の表現にわたっていたものだからだ。東アジアの歴史を、音盤を通して様々な角度から探求した一冊。

近隣店舗の在庫状況

在庫のある店舗のみ表示

※在庫状況は変動する場合がございますので、必ず店舗へお問合わせの上ご来店ください〇:3冊以上 △:1~2冊 ✖:0冊 ー:お問合せ下さい

もっと見る

もっと見る

近隣店舗の在庫状況

※お近くの店舗から順に表示しています。

※在庫はリアルタイムではなく、品切れの場合もあります。目安としてご利用ください。