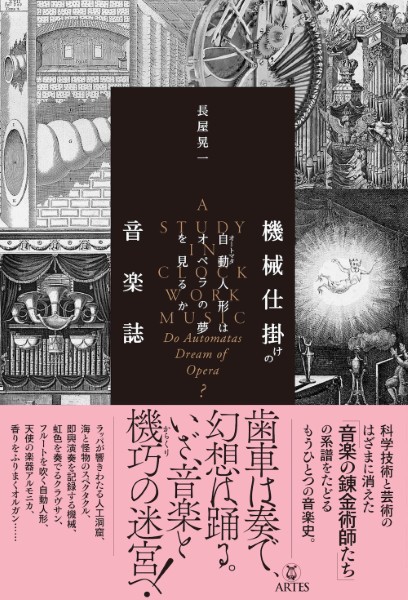

歌え、人造のミューズよ。

科学技術と芸術のはざまに消えた

「音楽の錬金術師たち」の系譜をたどる

もうひとつの音楽史。

歯車は奏で、幻想は踊る。

いざ、音楽と機巧(からくり)の迷宮へ!

ラッパが響きわたる人工洞窟、

海と怪物のスペクタクル、

即興演奏を記録する機械、

虹色を奏でるクラヴサン、

フルートを吹く自動人形、

天使の楽器アルモニカ、

香りをふりまくオルガン・・・・・・

命なき楽士たちがつづる500年の音楽史。

音楽は人の手が楽器を鳴らして演奏するもの、人が声を発して歌うものだ。そういう常識の片隅でわたしたちは、機械じたいが鳴らす音楽に心惹かれずにはいられない。

──「前口上 機械が歌をうたうとき」より

人を驚かせたいという願望が自動人形や自動演奏機械、早変わりする舞台装置を生み出した。アルモニカの音色、ファンタスマゴリーの誘惑、色と音と香りの共鳴、そこには人間の認識にたいする科学の夢がある。あるいは、消えてしまう即興演奏を書きとめようとする試み、これはレコーディング、そして現代の打ち込み式の楽譜入力で可能になった。しかし、その思想・願望は18世紀には生まれ、それほど現代とは異ならないかたちで提案されていた。ただその当時の技術が追いついていなかっただけである。

──「あとがき」より

『月刊アルテス』好評連載、待望の書籍化!

◎著者プロフィール

長屋晃一(ながや・こういち)

1983年生まれ。愛知県出身。國學院大學文学部卒(考古学)。慶應義塾大学大学院文学研究科にて音楽学を学ぶ・博士課程単位取得退学。修士(芸術学)。現在、立教大学、慶應義塾大学ほか非常勤講師。19世紀のイタリア・オペラにおける音楽と演出の関係、オペラ・音楽劇のドラマトゥルギーについて研究をおこなう。

著書に『ミュージカルの解剖学』(春秋社、2024)、論文に「ヴェルディにおける音楽の「色合い」:《ドミノの復讐》の検閲をめぐる資料から」(『國學院雑誌』、2023)、「音楽化される川端康成:歌謡曲からオペラまで」(共著『〈転生〉する川端康成 I──引用・オマージュの諸相』、文学通信、2024)などがある。

研究に加えて、舞台やオペラの脚本も手がける。オペラ《ハーメルンの笛吹き男》(一柳慧作曲、田尾下哲との共同脚本、2013)、音楽狂言『寿来爺(SUKURUJI)』(ヴァルター・ギーガー作曲、2015)ほか。

◎目次

前口上|機械が歌をうたうとき

1|プラトリーノの秘密の洞窟

2|天界から地獄まで

3|アルチンボルドのひそかな企み

4|波間の怪物

5|エステ荘の水の戯れ

6|キルヒャー師を訪ねて

7|太鼓よとどろけ!

8|失われた音をもとめて

9|虹色クラヴサン

10|鼓笛童子春壽(こてきどうじはるのことほぎ)

11|レントゲン式収納術

12|王妃に捧げるオートマタ

13|?人形師の自動オルガン

14|天使の音色──グラス・ハーモニカ興亡史(1)

15|デイヴィス姉妹──グラス・ハーモニカ興亡史(2)

16|天使のごときマリアンネ──グラス・ハーモニカ興亡史(3)

17|メトロノームとパンハルモニコン

18|狼谷は危険な香り

19|幽霊たちが歩きだす

20|バレリーナ幻想

21|香りの音階

22|純粋な響きをもとめて──ブルックナーと田中正平

23|自動ピアノのための練習曲

24|音楽の小箱

あとがき

近隣店舗の在庫状況

※お近くの店舗から順に表示しています。

※在庫はリアルタイムではなく、品切れの場合もあります。目安としてご利用ください。