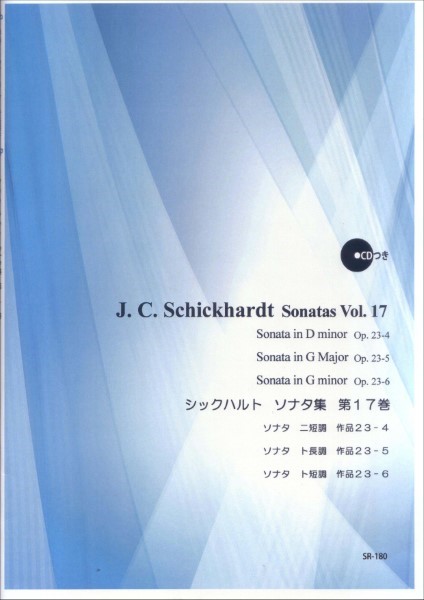

ソナタ ニ短調 作品23-4

★解題★

J.C.シックハルトの「12のソナタ 作品23」は、1720年ごろに、アムステルダムで出版されました。「作品17」の12曲とともに、作曲者の壮年期を代表する充実した力作ぞろいの作品集です。

★解説★

5楽章から成り、第1楽章だけが遅いテンポの楽章で、あとはすべて快速楽章を並べた(つまり緩急急急急)、あまり例のない(しかしシックハルトらしい)構成です。生き生きとした調べが楽しい佳品です。

第1楽章はアダージョ(ゆっくりと)、2分の3拍子です。付点の跳ねるリズムを基調として息長く歌っていく、かなりタップリとした開始楽章になっています。

第2楽章は、アレグロ(快活に)4分の4拍子で、シックハルトが得意とした16分音符刻みのノリでひたひたと進むアルマンドです。ただし、テーマとト集に32分音符による速い動きが取り入れられていて、これがピリッとしたよい味付けになりました。音楽の展開はシックハルトの常套的な進み方で新味はあまりありませんが、それなりにキビキビとした良さがあります。

第3楽章はヴィヴァーチェ(生き生きと)、4分の3拍子です。なかなか気宇も壮大で、規模も大きな、どっしりした存在感のある楽章で、一種の奔放な感じが魅力でしょう。

第4楽章は8分の6拍子のジーグです。よくある単純な二部形式ではなく、前半部の最初と後半部の最初それぞれに短い導入分のような部分が「前置き」として置かれたような、かなり独特な構成になっています。そして、この形をうまく生かして、多彩な変化のある表情をみせます。

第5楽章はプレスト(速く)と指定されたガボットで、4分の4拍子。テンポについては、かなり広い幅でいろいろに考えられそうです。それによって曲調もかなり大きく変わりますので、いろいろなテンポを試してみるといいでしょう。

ソナタ ト長調 作品23-5

★解題★

J.C.シックハルトの「12のソナタ 作品23」は、1720年ごろに、アムステルダムで出版されました。「作品17」の12曲とともに、作曲者の壮年期を代表する充実した力作ぞろいの作品集です。

★解説★

4楽章から成り、ゆったりしたテンポの前奏曲に、活発な舞曲が3曲続くという構成です。シックハルトが得意としたフィールドでとてもよく力を発揮した傑作だと言えるでしょう。

第1楽章はアダージョ(ゆっくりと)、4分の4拍子です。テンポは速くないものの、淡々と遅滞なく歩み進む感じがあり、かなり細かい音価の音まで駆使してきめ細かく歌い込んで行きます。最後に2小節のエピローグがあり、半終止で第2楽章を呼びます。

第2楽章は4分の4拍子、アレグロ(快活に)と指定され、ヒタヒタと16分音符が刻む気持ちのいいノリで進むシックハルトが得意としたアルマンドです。1オクターブの下降音階で始まり、16分音符刻みを基調として進みますが、奇数拍の頭の音や、各拍の頭の音が旋律を形成する(それ以外の音は脇役である)ような書法になっている箇所があって、演奏するさいには注意が必要です。前半しめくくりは1オクターブの上行音階。続く展開部分から再現~収束にかけては、ジグザグ音型で「ひとり2声」を演奏する技法やゼクエンツを効果的に用いてさっそうと進めています。すみずみまでよく彫琢された佳品。

第3楽章は4分の3拍子で、シックハルトによくみられる付点の跳ねるリズムを基調としたコレンテです。とても念入りにモノを言う(大事なことは2回言う、みたいな)方針で書かれているのが特徴で、そのためクライマックスも重層的に築かれるようになっており、非常にスケールの大きな楽章になりました。舞曲という器を借りてはいますが、力強く語り進める特異な傑作だと思います(異論もあるかも知れませんが)。

第4楽章は8分の6拍子のジーグです。16分音符を含むモチーフが出てきますので、これを鮮明に効果的に演奏できるテンポというと、そう無茶な速さで演奏するわけにはいきません。ここでも、「これでしめくくったのかな」と思うとさらに1フレーズある、というような念入りな進め方が採用されているように思います。最後のクライマックスで16分音符を含むモチーフが登場するとき、「異様なお祭り騒ぎ」になるように表現できたら面白いのではないでしょうか。

ソナタ ト短調 作品23-6

★解題★

J.C.シックハルトの「12のソナタ 作品23」は、1720年ごろに、アムステルダムで出版されました。「作品17」の12曲とともに、作曲者の壮年期を代表する充実した力作ぞろいの作品集です。

★解説★

5楽章から成り、第1楽章と第2楽章にも比較的速いテンポを選ぶとすれば、全楽章が「快速系」の楽章というかなり珍しい構成のソナタになります。また、「2度上の調への転調」をしきりと用いているのも特徴です。

第1楽章はプレリュードと題され、4分の4拍子です。発想(速度)表示はありませんが、かなり速めのテンポがふさわしいでしょう。最近の古楽系奏者であればとんでもない「速吹き」をしたくなるのかも知れません。

第2楽章はアフェトゥオーソ(愛情深く)と指定された4分の4拍子の比較的短い楽章です。リズムに変化があって緻密に書かれています。

第3楽章はアルマンド、4分の4拍子で、アレグロ(快活に)と指定されています。後半、直前のフレーズの終止音から半音せり上がった音をアウフタクトに置いて、これを導音とする「2度上の調」へすべり込む独特な転調を2度繰り返すのが、なかなか新鮮な効果で、耳に残ります。

第4楽章はヴィヴァーチェ(生き生きと)と指定され、4分の3拍子です。後半、「2度上」への転調によって盛り上げていきますが、到達したクライマックスは、リコーダーの大きな跳躍と通奏低音の音階的な対旋律で描き出す何とも可憐なゼクエンツで、シックハルトの天才が開花したすばらしい瞬間だと思います。

第5楽章は8分の6拍子のジーグで、再びアレグロと指定されています。最初の2小節にわたって属和音が支配的となるやや変則な開始から、快速にたたみかけるように進みます。表情が多彩に変化していく充実した内容の終曲となりました。

シックハルト ソナタ ニ短調 作品23-4/シックハルト ソナタ ト長調 作品23-5/シックハルト ソナタ ト短調 作品23-6

近隣店舗の在庫状況

※お近くの店舗から順に表示しています。

※在庫はリアルタイムではなく、品切れの場合もあります。目安としてご利用ください。