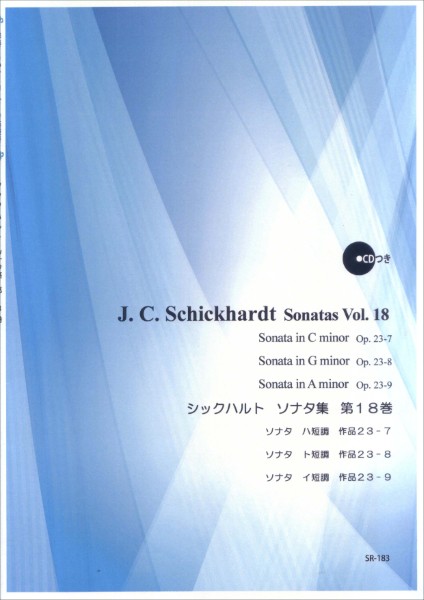

ソナタ ハ短調 作品23-7

★解題★

J.C.シックハルトの「12のソナタ 作品23」は、1720年ごろに、アムステルダムで出版されました。「作品17」の12曲とともに、作曲者の壮年期を代表する充実した力作ぞろいの作品集です。

★解説★

5楽章から成り、第1楽章と第4楽章に遅いテンポの楽章を、2・3・5楽章に快速系の舞曲楽章を拝した、シックハルトが得意とした構成のソナタです。どの楽章でも作曲者の充実ぶりが感じられる名品だと言えるでしょう。

第1楽章はアダージョ(ゆっくりと)、2分の3拍子です。よくある付点リズムを基調とする三拍子曲ですが、わかりやすいストーリーをくっきりと語る内容の、すぐれた前奏曲になりました。

第2楽章はアレグロ(快活に)と指定されたアルマンドで、4分の4拍子です。ハ短調の曲で、開始小節では通奏低音がハ短調の主和音を打ち鳴らすのですが、原典ではリコーダーが1拍目に16分音符4つで「レシドレ」と奏することになっています。これはかなり破格のことで、もしかすると「ドシドレ」を誤植したものかも知れませんが、なかなか面白いので、本書では原典通りとしています。シックハルトが得意とした16分音符刻みでひたひたと流れていくアルマンドです。

第3楽章は4分の3拍子で、これまたシックハルトが大得意とした、付点音符の跳ねるリズムを基調とするコレンテです。シックハルトのリコーダーソナタでは、ことにコレンテ楽章に「同工異曲」な感じが否めないことが多いのですが、逆に言えばこれだけ語り口が同じでありながら「違う曲」を書き続けられたということに、感心すべきなのかも知れません。本楽章は比較的規模が大きく、しっかりした構成でまとめられています。

第4楽章は再びアダージョで、4分の4拍子の短い間奏曲です。しょんぼりしてとぼとぼと歩むような風情の音楽です。途中で4分の3拍子の小節を挟む趣向を見せているのは「一工夫した」というところ。

第5楽章は8分の6拍子のジーグで、再びアレグロと指定されています。同音連打やオクターブ跳躍の音型が効果的に用いられていて、カッチリとまとめられています。作品23-6のソナタで好んで使われていた「2度上の調への転調」が、このソナタでも何度か用いられているのですが、とくにこの終楽章では耳に残ります。

ソナタ ト短調 作品23-8

★解題★

J.C.シックハルトの「12のソナタ 作品23」は、1720年ごろに、アムステルダムで出版されました。「作品17」の12曲とともに、作曲者の壮年期を代表する充実した力作ぞろいの作品集です。

★解説★

5楽章から成り、どの楽章も充実した内容の力作です。

第1楽章はラルゲット(やや広々と)と指定され、8分の6拍子です。通奏低音による4小節の前奏に続き、リコーダーが無伴奏(いわば無低音)で主題を提示するよう書かれていますが、ここでは近年の研究に従ってユニゾンでチェンバロが弾き添えてみました。途中、タイで伸びる長い保続音があり、かなりの量の息が必要です。気持ちの振幅の大きい、表情ゆたかな音楽くり広げられ、最後は pp(ピアニシモ)と指定されたエピローグで第2楽章を呼びます。

第2楽章はアレグロ(快活に)、4分の4拍子で、シックハルトがよく書いた、16分音符がひたひたと進むアルマンドです。ここでも、いろいろな音型によって表現される表情が実に多彩で、変化に富んみ、そして全体の形もすっきりと決まった、みごとな楽章になりました。

第3楽章は4分の3拍子。付点の跳ねるリズムを貴重とするコレンテです。これもシックハルトが非常に好んでたくさん書いたタイプの楽章で、その中でも本作のコレンテはかなり規模の大きな部類です。後半部では、しばらくだけ均分リズムを扱って変化をみせたあと、4回におよぶゼクエンツを披露し、やがて収束に向かいます。饒舌で念入りな言い方が耳に残ります。

第4楽章はアダージョ(ゆっくりと)、2分の3拍子です。いきなり高い音域(したがって、きつい、強い音)から始まる主題で、フレーズ最後のヘミオラ絡みのまとめ方が独特です。二度の美しいゼクエンツをはさみ、最後はかなり強い気持ちの高まりをみせます。フリギア終止で第5楽章へ進みます。

第5楽章は8分の6拍子のジーグです。付点八分の跳ねるリズムを多用するタイプなので、テンポはそれほど速くないのですが、後半開始後間もなく、四分音符+八分音符の繰り返しで進む区間になり、テンポが遅すぎるとここがダレ場になってしまいます。また、ここ以後は跳ねるリズムが出てこなくなって、いわば「曲途中でノリがすっかり変更になる」という、かなり特異な曲です。しかし、大家らしい風格の感じられる堂々たる終曲です。

ソナタ イ短調 作品23-9

★解題★

J.C.シックハルトの「12のソナタ 作品23」は、1720年ごろに、アムステルダムで出版されました。「作品17」の12曲とともに、作曲者の壮年期を代表する充実した力作ぞろいの作品集です。

★解説★

4つの楽章から成り、遅いテンポの前奏曲に3つの活発な舞曲が続くという形になっています。第2・第3楽章のずっしりとした存在感が際立つ力作です。

第1楽章はアダージョ(ゆっくりと)、4分の4拍子です。まるでヴァイオリン曲のように音二つずつをスラーで結んだ歌い方で進みます。最後にしばらく通奏低音に主役をゆずってから終わるのがちょっと面白い趣向。

第2楽章は4分の4拍子のアルマンドで、アレグロ(快活に)と指定されています。16分音符でひたひたと進むノリはシックハルトが得意とした語り口で、いくらか饒舌な印象があるほど惜しみなく次々といろいろなモチーフを繰り出します。ふつうの進行のほか、ゼクエンツや小気味のよい分散和音、そして「ひとり2声部」「ひとりで対話」などの技が存分に駆使されていて、快作と言えるでしょう。

第3楽章は4分の3拍子のコレンテです。付点の跳ねるリズムを基調とした、これまた作曲者得意の型の楽章ですが、ここでは第2楽章の充実に呼応して、たっぷりとした内容を持つ大規模なものになっています。単調といえば単調な音楽なのですが、この長大な楽章をほとんど跳ねリズムだけで押し切る力には、逆に感心させられます(皮肉ではなく)。

第4楽章は8分の6拍子のジーグです。シックハルトのジーグとしては中ぐらいの規模でしょうか。16分音符を含む切れ味のよいモチーフが全編でよく活躍し、スピード感のある音楽になっています。やや重厚でどっしりした規模の2・3章を受けて、軽快に曲をしめくくる颯爽とした終曲になりました。

シックハルト ソナタ ハ短調 作品23-7/シックハルト ソナタ ト短調 作品23-8/シックハルト ソナタ イ短調 作品23-9

近隣店舗の在庫状況

※お近くの店舗から順に表示しています。

※在庫はリアルタイムではなく、品切れの場合もあります。目安としてご利用ください。